Interview

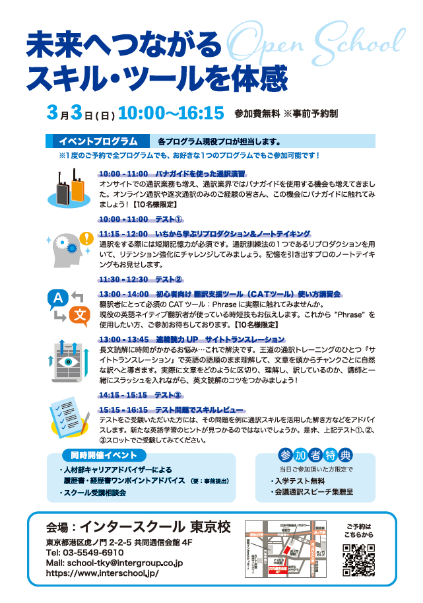

通訳の現場で使う「パナガイド」と翻訳支援CATツールを体験

ツールを使いこなすことは、プロの通訳者・翻訳者にとって必須である。インタースクールは一般の参加者及び受講生向けに開いたイベントで、通訳者向けの無線システム「パナガイド」と、翻訳で使用されるCATツールを実際に使用できる機会を用意した。

「パナガイド」は、1台の送信機から複数の受信機に一斉に音声を送る機器。通訳ブースがない工場見学や美術館・博物館、ショールームなどの案内で実際に活用されているものだ。第一線で活躍する通訳者でありインタースクール講師も務めている押田泉先生は、「ウィスパリングのように相手の耳元でささやくタイプの通訳にも利用しています。複数の聞き手にクリアな音声を届けることができます」と説明する。

「まったく未経験ですが、勉強を重ねればプロの通訳者になれますか」という質問には、「勉強に要する時間は人によって異なりますが、誰にでも通訳者になれる可能性があります。会議場での通訳に加えウェブ会議での通訳も必要になってきて、今はコロナ前より仕事が増えている状況です」と答えていた。

また、「CATツール」と呼ばれる翻訳支援ツールの講座については、プロの翻訳者であるインタースクールのイギリス人講師マックス先生が担当した。翻訳の世界では現在、訳文のデータベース「翻訳メモリ」や用語集を備えた「CATツール」が不可欠のものとなっており、翻訳案件の約3分の2で使用されているそうだ。

マックス先生は現場で広く利用されている「Phrase TMS」の使い方を1ステップずつ丁寧に指導し、パソコン上で実際に操作を体験してみた参加者たちは、「自動翻訳のアプリとはまた違うんですね」「思っていたよりシンプルです」と、興味深そうに話していた。

リプロダクションやサイトトランスレーションで通訳の実践スキルを鍛える

通訳スキルについては、国際舞台で活躍している通訳者であるインタースクール講師・平井聖一先生が、リプロダクションとノートテイキングに関する演習を行った。

「そっくりそのままでなくてもいいのですが、内容を変えてはいけません」「通訳者は『アー、アー』といった余計な音を出してはいけません。聞き手にとっては雑音です」といった指摘をしつつ、「英語を単語で聞き取ろうとせず、頭の中でイメージを作り、それを言葉として出すことが肝心です」とアドバイスした。

ノートテイキングについては、「書き留めるのは固有名詞や数字。例えば『台湾』はTと書くなど、自分で略し方を決めておくといいでしょう。聞き取れたことをすべてメモする時間はありません」と話していた。

「リプロダクションは難しい」「覚えられない」という参加者の声に対し、「通訳の仕事はスポーツに似ています。ひたすら練習して反射神経を高めることが大切。通訳の才能がある人とは、練習を続ける能力がある人のことです」と答えていた。

参加者の中から、インタースクールの授業を普段オンラインで受けている佐竹さんに感想を聞いた。「対面だとやはり緊張感が違いますね。こうして直にお話を伺うことはとても大切だと感じました」

英文を頭から語順の通りに訳していくサイトトランスレーションの演習は、25年以上の講師実績を持つ新熊富美子先生が行った。「英語では人名に敬称がなくても、日本語では一般の人には『さん』をつけます」「英語で代名詞itになっている場合、『それ』と訳すのではなく、何を指しているかを読み取って具体的に言ってください」といった細かい指導が行われ、通訳者に必要なスキルを実践的に理解できる機会となった。