【連載コラム 第31回】辛酸なめ子の英語寄り道、回り道

今を時めく生成AIも、すべては翻訳から始まった――山田優先生に聞く

生成AIの普及で、今後、翻訳や通訳の仕事がどうなってしまうのか懸念されていますが、知識やスキル、センスがあればAIを活用して仕事の幅を広げられるのかもしれません。翻訳学校フェロー・アカデミーで行っている講座「翻訳学習者のためのChatGPT活用術」が評判の山田優先生にお話を伺いました。

山田先生は、翻訳教育と実務翻訳の両分野に携わっていて、AI翻訳やChatGPTなどの技術にも造詣が深いそうです。これまでの経歴について伺うと、アメリカのウエストバージニア大学で学ばれたあと、日本語教師を経て自動車業界で働かれていたそうで、さまざまな最先端の技術の発展を間近で見てきたお方のようです。

「日本の某自動車メーカーがアメリカに自動車工場を作ることになり、社内通訳者を募集していたので応募しました。日本のシステムをコピーするやり方なので、現地のアメリカ人に教えるために通訳が必要だったのです。工場なので、下にいる日本人の言葉を、足場の上のアメリカ人に伝えるため、ヘルメットをかぶって高い所に登ったりして結構過酷でしたね。でも、最先端の機械や、徹底したものづくりの姿勢を間近で体験できたのはよかったです」

それからアメリカの自動車会社で、日本の大手自動車会社に出向して働いていたという山田先生。そこでは通訳の仕事にとどまらず、プロジェクトマネジャーとして車の設計にも関わっていたそうです。日米を比較すると、日本はトラブルが起きたときの徹底した原因究明が特徴でしたが、アメリカの会社には日本とは違う大胆な発想があったとのこと。

「車のインバネの中にはスピードメーターとかラジオ、エアコン、CDプレイヤーなどいろいろ入っていますが、日本では部品を一個一個組み立てるという方法で作っていました。それが、アメリカの会社では全部の設計をいっぺんにやる。その良さは、たとえばスピードメーターに使ったICチップにまだ余力があれば、エアコンの制御に使うなど、統合した設計はエネルギーの節約にもなりました」

細かいところで力を発揮する日本と、改革的なアイディアを生かすアメリカの違いがわかって興味深いです。

「その後、翻訳とプロジェクトマネジャーの仕事をかけあわせたローカリゼーションの仕事に興味を持ち、転職することにしました。立教大学の大学院でまた勉強しながら、機械翻訳の知識を深めていきました。人手翻訳からポストエディットの時代になり、統計的機械翻訳からニューラル機械翻訳(NMT)になるという変化がありました」

山田先生は、ふだんの講義さながらに、これまでの機械翻訳から生成AIの台頭までの翻訳テクノロジーの歴史を教えてくださいました。

「ChatGPTもTransformerを基盤にした大規模な言語モデルを使っていて、もともとは翻訳機だったんです」と、山田先生。

ユーザーとしては、便利なシステムを無料で気軽に使わせていただいていますが、そこに至るまでには、先人たちの多大な努力がありました。

山田先生のお話をまとめると、以下のような歴史があったようです。

1950年代 コンピュータによる機械翻訳の黎明期。

1960年代 アメリカとロシアの冷戦期、アメリカの国家プロジェクトとしてロシア語から英語に翻訳する機械翻訳技術を確立。辞書や文法などを元にしたルールベース機械翻訳が主流になる。当時はぎこちない訳文になっていた。その後、日本では機械翻訳サミットも開催されはじめ、翻訳文化が盛り上がりを見せる。

1980年代 パソコンが普及しだす。翻訳ソフトはルールベース中心。IBMなどで統計的機械翻訳の研究が進む。「辞書+文法ルール」から「データ+統計」へ。

Win3.1の時代 Microsoftではシステム開発費より、ローカリゼーションの経費が3倍もかかっていることが判明し、ビル・ゲイツ激怒。効率化のためTradosという翻訳支援ツールが作られる。

1990年代 インターネットが普及。原文と訳文のデータを元にした統計的機械翻訳が使われる。中東戦争をきっかけに、軍事情報を活用した統計的機械翻訳の研究が進む。

2000年代 統計的機械翻訳デビュー。圧倒的なデータベースで精度の高い翻訳を実現し、ルールベース翻訳を凌駕する。Googleが2000年代初頭Google Translateを公開。統計的機械翻訳が使われるようになり、より自然な訳文になる。

2010年代 ニューラル機械翻訳(NMT)の導入。Googleの「Google Neural Machine Translation」はニューラルネットワーク(深層学習)を使って、ニュアンスを考慮しながら文を丸ごと翻訳できるように。

2020年代 ChatGPTなど生成AIの爆誕。

そして今、人間が文法のルールを入力しなくても、ビックデータを学習し、ニューラルネットワークで自然な訳ができるようになりました。その学習の手法はChatGPTなど生成AIとも共通しています。

「すべては 翻訳が最先端で進んできているんです。最先端のAIをつくったのは翻訳システムです」と、山田先生。ChatGPTは「翻訳の勉強をしていたら作家になった」ようなもので、よりクリエイティブに活用できます。

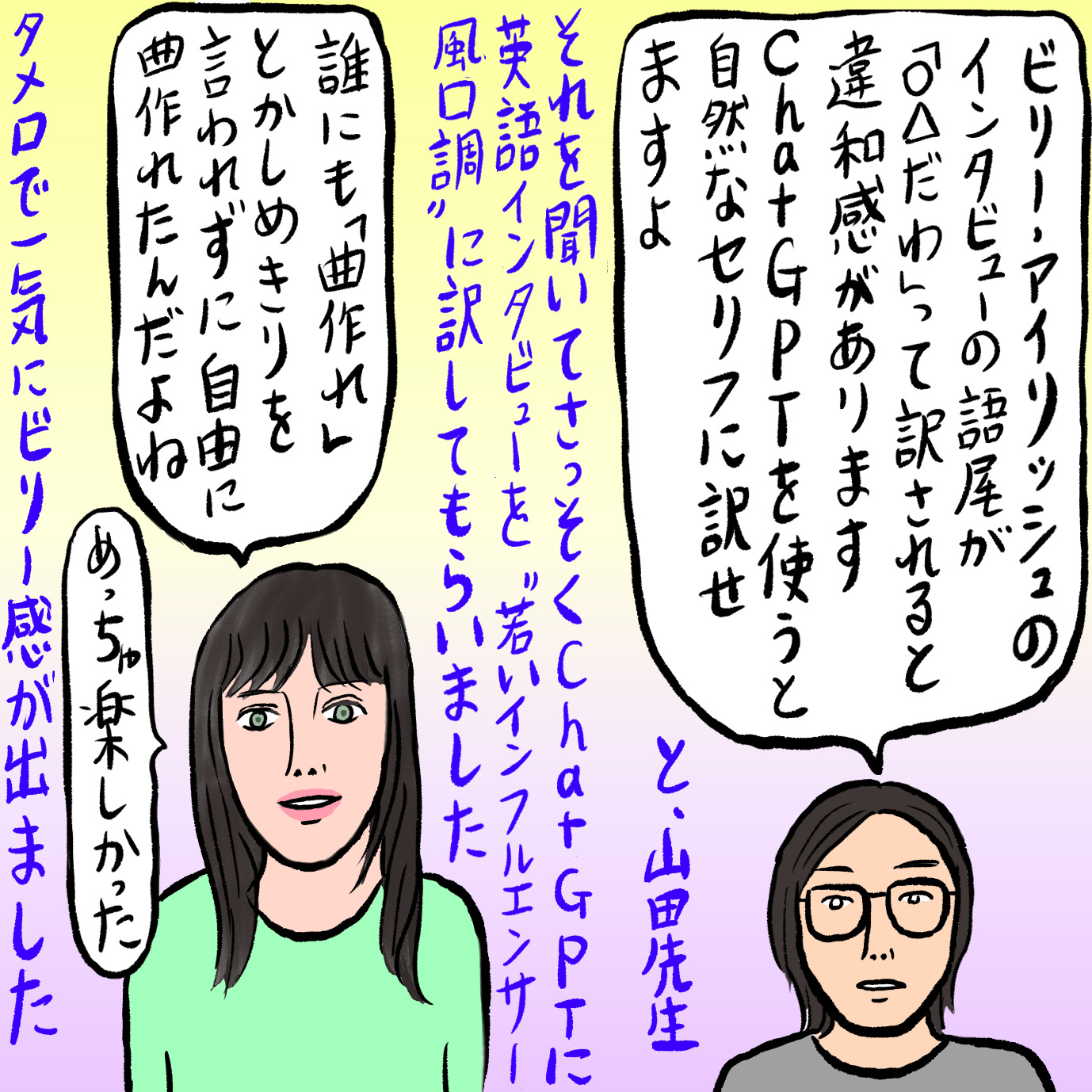

「入り口と出口があればなんでもできます。もちろん翻訳でも使えます。今までの機械翻訳は、原文一つに対し、訳文が一つしか出てこなかった。生成AIは、『小学生でもわかるように』『方言っぽいセリフで』と指定することで、何通りも訳文が出てきます。例えば大阪出身のおばちゃんのセリフのニュアンスを生かしてChatGPTで翻訳したら、テキサスなまりの英語が出てくるとか。その時、これで良いのか判断するために、人間の知識やセンスが必要になってきます。翻訳者としての能力は大事だと思う一方、ChatGPTでは、思い付かなかったようなアイディアをもらうことができて、今までの自分以上の実力が出せます」

AIに仕事を奪われる、ととらえるのではなく自分の実力をさらにブーストしてくれるツールだと思うのが良さそうです。

「これまでは役割語で、話す人の属性を表現していました。『ざます』『◯◯じゃ』『◯◯だわ』など。不自然さもあるし、失われるものもあったんですが、そういう領域に翻訳が踏み込めて、より自然な表現ができる時代になったんです。

山田先生の肯定的な言葉で、翻訳や通訳、そして文筆の世界も未来は明るいように思えてきました。仕事で使うなら、そろそろChatGPTは有料版に申し込んだほうがいいかもしれません。先生のお話を聞くと、仕事の生産性が上がって十分元が取れそうです。

山田優先生プロフィール

立教大学 異文化コミュニケーション学部/研究科 教授

フォードモーター社内通訳翻訳者、IT系ローカリゼーションのプロジェクトマネジャーを経て、産業翻訳者・コンサルタントとして独立後、大学教員に転身。今は研究と教育に没頭している。最近の関心は、AIを活用した多言語コミュニケーションと翻訳の社会実装。

研究の関心は、訳出プロセス研究(Empirical TPR)、翻訳テクノロジー論(CAT tools, MTPE, ChatGPT等のLLMs)、機械翻訳の外国語教育への応用など(TILT, MTILT)。株式会社翻訳ラボ代表。八楽株式会社チーフ・エバンジェリスト。オンラインサロン翻訳カフェ主宰。日本通訳翻訳学会(JAITS)理事、一般社団法人アジア太平洋機械翻訳協会(AAMT)理事歴任。

今回のテーマで参考になりそうな著書

『ChatGPT英語学習術—新AI時代の超独学スキルブック』

アルク/2025年2月刊(ISBN: 978-4757442214)

『ChatGPT翻訳術—新AI時代の超英語スキルブック』

アルク/2023年9月刊(ISBN: 978-4757440197)

フェロー・アカデミー 録画配信講座 「翻訳学習者のためのChatGPT活用術」

フェロー・アカデミー ライブ配信講座 「翻訳者×生成AI 協働スキルアップ講座」